考古館的第一線

行政營運組/張瑜芳

支援前線!此篇要來談談考古館的第一線櫃檯人員,她們是與民眾有最多接觸的人,總是有滿滿的故事可以分享。進入考古館第一眼看到的除了羊毛氈裝置藝術,就是笑臉迎人的三位櫃檯人員。對民眾來說,他們是考古館的延伸,也是對考古館的第一印象。接下來讓我們從第一線的視角認識不一樣的考古館吧。

A

考古館開幕後1,櫃檯的工作比較繁雜2,最主要是接待來訪的遊客,說明考古博物館的特色。那時常有旅客拍影片,大讚考古館,讓我在工作時士氣滿滿。

考古博物館的進步是有目共睹,蓽路藍縷一路走來。初登場時,隔三差五,入館人數掛零,到現在參訪人次及活動參與都有一定人氣。

第一年只有一個小小的考古沙坑,常有小朋友玩不到在展場大哭,作爲考古館高人氣的常態活動,最高紀錄1天曾經有80人體驗,甚至兒童節為了讓小朋友都玩到,過了體驗時間還加碼。現在還有家長會打電話來,要求預約沙坑體驗。

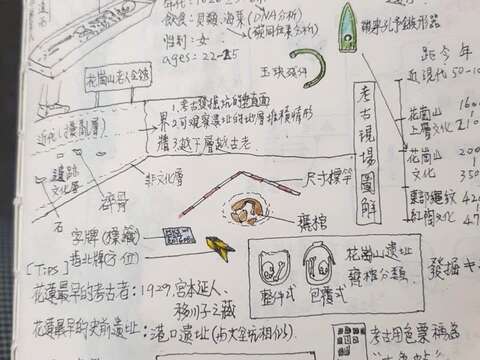

印象深刻的事有很多,有一位遊客,在館內待了一整天,寫了一頁超詳盡的筆記,圖文並茂,非常用心,看得出他的熱情。還有媽媽帶著小孩來,在意見單裡寫滿稱讚及鼓勵的文字,都讓人很感動。

之前,對臺灣玉停留在美麗的礦石層次,來考古館後,學到臺灣玉源遠流長的歷史。看著史前時期在欠缺專業工具下完成又小又薄又精緻的成品,臺灣玉在我心裡的份量和意義,已完全不一樣。

B

考古館開館前,我先在中國廣播公司花蓮廣播電台協助考古標本分類工作,考古館開館後任職櫃檯工作。我們的工作很雜,除了門票、體驗活動、文化商店銷售及結算工作、展場開閉館的作業採週輪值外,還有專線(總機)客服、各項統計作業、入場票券領用與管理等,對現場民眾發生的問題也要隨機應變。

寒暑假及連假時人潮洶湧,即使忙碌仍覺得很開心,因可以透過服務來館參觀的民眾將考古館推廣出去。考古館從一個名聲很小甚至沒聽過的館舍,經過這幾年的努力慢慢地讓更多人知道。雖然考古屬於專業領域,但館內還是有適合小小孩體驗玩樂的地方,也拉近與在地的距離漸漸變成「類親子館」。之前有位講台語的爸爸常帶小朋友來玩,也有媽媽帶下課後的小朋友來館一直待到閉館。

考古館2022年進行館前的景觀美化工程,施工時民眾要參觀都只能走後門。但即使工期很長,人潮卻沒有受到工期延宕、交通不便的原因減少,令我印象深刻。另外我們印製具陶偶圖樣的提袋當作文宣品,除了可愛外也兼具實用功能,民眾非常喜歡。陶偶展示期間,很多民眾拿到提袋後跑去和介紹陶偶的展板一同合照,作為到此一遊的紀念,甚至還有民眾為了提袋專程來訪呢!

來參觀考古館的民眾都來自不同的地方,雖然到現在已是第四年還是有很多花蓮人並不知道考古館的存在。相信經過時間及館舍人員的努力,考古館會讓更多人看見!

C

考古館開館前,我在花蓮縣縣定古蹟檢察長宿舍進行環境維護,一樣是在考古館開館後任職櫃檯工作。工作內容補充幾項,包括支援展示教育組活動宣傳引導及展場溫溼度紀錄、祭祀供桌及供品準備及復原作業、借用服務(含置物櫃、哺集乳室、推車、輪椅等)及受理遺失物登記與管理等。

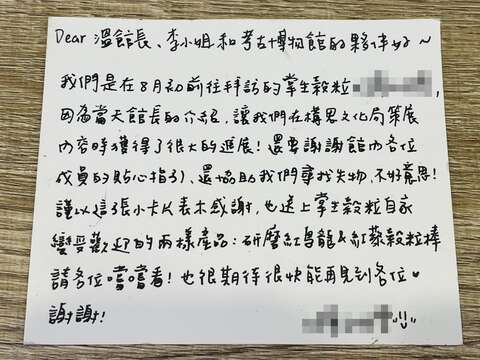

印象中有件很深刻的事,掌生穀粒糧商號股份有限公司曾來參訪考古館,離開時有人遺漏了雨傘,我們協助將傘寄回,後來他們有寄明信片和感謝小禮到考古館。這幾年館舍的硬體設備改善蠻多,包括空氣品質監測、防水工程、全熱交換及除濕系統、電力增設等,以前有的問題皆一一改善。

很喜歡跟大家一起工作,雖然有時工作繁忙,但遇到大活動時全館人員同心完成一件事的感覺很棒。